Blog

Aktuell

Am 22. März 1933 eröffnete das NS-Regime ein Konzentrationslager auf dem Areal der stillgelegten Königlich Bayerischen Pulver- und Munitionsfabrik Dachau. Die Haft- und Terrorstätte bestand zwölf Jahre, am 29. April 1945 wurde sie durch Einheiten der US-Armee befreit. Mehr als 200.000 Menschen aus über 40 Nationen waren im KZ Dachau und seinen Außenlagern inhaftiert. Mindestens 41.500 von ihnen starben dort an Hunger, Krankheiten, Folter, Mord und den Folgen der KZ-Haft.

Am 22. März 1933 eröffnete das NS-Regime ein Konzentrationslager auf dem Areal der stillgelegten Königlich Bayerischen Pulver- und Munitionsfabrik Dachau. Die Haft- und Terrorstätte bestand zwölf Jahre, am 29. April 1945 wurde sie durch Einheiten der US-Armee befreit. Mehr als 200.000 Menschen aus über 40 Nationen waren im KZ Dachau und seinen Außenlagern inhaftiert. Mindestens 41.500 von ihnen starben dort an Hunger, Krankheiten, Folter, Mord und den Folgen der KZ-Haft.

Das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus darf kein Ritual sein, das wir einmal im Jahr pflichtbewusst abhaken. Es ist eine Aufgabe, die jeden Tag aufs Neue beginnt. Denn wer sich erinnert, übernimmt Verantwortung. Verantwortung dafür, dass Ausgrenzung, Hass und Gewalt nie wieder den Boden finden, auf dem sie einst wuchern konnten.

Die Auseinandersetzung der extremen Rechten mit dem Nationalsozialismus und dessen Verbrechen war lange Zeit von Leugnung, Relativierung oder Rechtfertigung geprägt. Während diese Tendenzen vor allem im Bereich des Neonazismus nach wie vor bestehen, haben modernere Ausprägungen des Rechtsextremismus die Strategie gewechselt.

Beim KZ Gunskirchen handelt es sich um ein Außenlager von Mauthausen, über das lange Zeit nur wenig bekannt war, da es nur in den letzten Monaten des Krieges bestand und die Geschehnisse dort kaum dokumentiert wurden. Berichte und Fotos der Befreier waren die ersten und für viele Jahre einzigen Zeugnisse des Schreckens im sogenannten Hochholz. Zudem gibt es keine baulichen Überreste, die auf die Existenz des Konzentrationslagers hinweisen würden.

Die Menschenrechte sind in Gefahr, ebenso wie die Demokratie und die Menschlichkeit – und in Europa steht die Friedensunion auf dem Spiel. Die politischen Debatten der letzten Zeit erwecken den Eindruck, als "kehre die Stimmungsdemokratie der Antike zurück", wie es der Politikwissenschaftler Herfried Münkler beschreibt. Die politische Auseinandersetzung verroht und driftet ab in überwunden geglaubte Gewässer, vergiftet das politische Klima sowie den gesellschaftspolitischen Diskurs über Grundfreiheiten, Gleichstellung, Gerechtigkeit und Menschenrechte.

Im April 1945 begann die SS angesichts der herannahenden alliierten Truppen damit, die Spuren ihrer Verbrechen zu vernichten. Einrichtungen für die Massentötungen wurden abgebaut, kompromittierende Dokumente verbrannt und Häftlinge der Konzentrationslager ermordet.

Am 3. Mai 1945 flohen die letzten Mitglieder der SS aus den Konzentrationslagern Mauthausen und Gusen. Zwei Tage später, am 5. Mai, traf eine Aufklärungsgruppe der US-Armee in den beiden Lagern ein. Am folgenden Tag befreiten Einheiten der 3. US-Armee endgültig rund 40.000 Gefangene.

"Niemals wieder!" - seit 80 Jahren leisten wir den Schwur. Die Umsetzung dieses Versprechens ist heute wichtiger denn je, und die Gewerkschaften sind dabei bedeutende Partnerinnen.

Im Demokratiereport 2024 von SORA wird aufgezeigt, dass sich 20 % der befragten 2.007 Personen in Österreich einen "starken Führe"“ wünschen. Der Demokratiereport 2024 des V-DEM Institutes (Gothenburg, Schweden) zeigt auf, dass es zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten wieder mehr geschlossene Autokratien als liberale Demokratien weltweit gibt. 71 % der Weltbevölkerung leben in einer Autokratie, dem gegenüber leben 29 % in Demokratien.

Die Kärntner Slowen:innen sind in der Gedenkkultur oftmals eine totgeschwiegene Minderheit. In Kärnten/Koroška gilt das Primat der Erinnerung dem sogenannten "Abwehrkampf" – der mythologisierten Verteidigung gegen den "slawischen Agressor" nach dem Ersten Weltkrieg. Das deutsche Ruhmesblatt hat sich in Stein, Straßen und Kalender eingeschrieben. Noch 2024 wurde für den Landesverweser und Antislawist Arthur Lemisch eine Gedenktafel im Zentrum Klagenfurt/Celovec aufgestellt.

SOS gilt als Notsignal und besonderer Hinweis auf latente wie aktuelle Gefährdungslagen für die Menschenrechte. Weil sie fragil sind. Weil sie keinesfalls selbstverständlich sind. Weil sie in gesellschaftlich herausfordernden Zeiten immer wieder in Frage und zur Disposition gestellt werden.

Auschwitz ist nicht nur ein Gedenkort und ein historischer Schauplatz; als Symbol ist es auch ein wesentlicher Teil unserer Zivilisation. Das Wort "Auschwitz" ist zu einem Sinnbild, einer Warnung und einem Synonym für den Zerfall des menschlichen Wertesystems durch eine Ideologie des Hasses geworden. Mit dem Ableben der letzten Zeitzeug:innen wächst die Bedeutung der Authentizität und der Unversehrtheit des Gedenkortes.

Im Gedenkjahr 2025 jährt sich die Befreiung des KZ Mauthausen mit seinen mehr als 40 Außenlagern zum 80. Mal.

80 Jahre sind seit dem Sieg über die Nationalsozialisten, dem Sieg über die antisemitische Vernichtungsideologie und über das "Herrenrassendenken" vergangen – ein Jubiläum, das für alle Freunde des Lebens und der Freiheit ein Grund zur Freude ist. Aber ist die Befreiung wirklich abgeschlossen?

"Die Geschichte lehrt dauernd, aber sie findet keine Schüler", behauptete pessimistisch die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann. Andererseits stellte sie fest: "Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar."

Wie können wir uns tatsächlich der Frage des "Nie wieder" und des "Aus der Geschichte lernen bzw. die richtigen Schlüsse ziehen" annähern?

Vor 80 Jahren endete die NS-Diktatur, wurde das Konzentrationslager Mauthausen befreit. 50 Jahre später wurde der Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus geschaffen. Seither stehen die Überlebenden der nationalsozialistischen Verfolgung im Zentrum unserer Arbeit – die Würdigung des ihnen zugefügten Unrechts, die Unterstützung im Alter, die Weitergabe ihrer Erinnerungen.

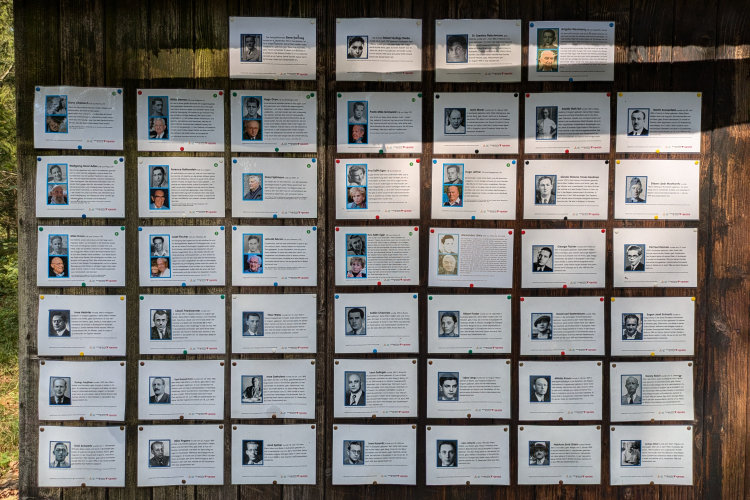

Die Auseinandersetzung mit der Geschichte der NS-Zeit in der Region ist für das Mauthausen Komitee Vöcklabruck von zentraler Bedeutung. Mit den drei ehemaligen Außenlagern sowie dem Gedenkort in Attnang-Puchheim gibt es zahlreiche historische Spuren, die es zu bewahren und zu vermitteln gilt.

Die Befreiung vom Nationalsozialismus vor 80 Jahren erinnert uns daran, wie kostbar Freiheit und Demokratie sind – und wie bedeutend für eine gerechte und friedliche Gesellschaft. In vielen Teilen der Welt sind derzeit Meinungsvielfalt, Gleichberechtigung und Frieden massiv bedroht.

Der KZ-Gedenkverein Guntramsdorf/Wiener Neudorf widmet sich als Lokalgruppe des MKÖ seit seiner Gründung im Oktober 2005 der intensiven Auseinandersetzung mit den Themen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus sowie der Förderung von Zivilcourage.

Als Berufsschullehrer der LBS Dornbirn 1 habe ich schon einige Projekte mit Lehrlingen umgesetzt. Es ist mir wichtig, dass die Lehrlinge sich mit der Geschichte der Region in der NS-Zeit beschäftigen. Eine Auswahl von Projekten stelle ich im Folgenden vor.

In einer Zeit, in der rassistische und antisemitische Tendenzen wieder lauter werden, wird deutlich, wie wichtig das aktive Erinnern an das dunkelste Kapitel unserer Geschichte ist.